手組の達人第31回 #何切る

— ネマタ (@nemata1632) August 2, 2020

東1局南家6巡目 ドラ北

1124赤55666788m中中

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() ドラ

ドラ![]()

一色手の何切るとなると、多メンチャンの待ちを当てる問題か、第29回のように一色手狙いで孤立字牌を残すかどうかという問題のどちらかであることが多く、今回のような1シャンテンの手牌が扱われることは案外少ないように思われます。1シャンテンの手牌なら前回のように三色満遍なく持っている手牌の方が選択肢が生まれやすく、制作側も問題が作りやすいというのも理由として挙げられそうです。

今回の手牌は「23322」の1シャンテンですが、1シャンテンに取るには雀頭候補を![]() にする必要があります。チンイツ狙いで

にする必要があります。チンイツ狙いで![]() の対子を落とすと、メンツ候補の

の対子を落とすと、メンツ候補の![]()

![]()

![]() か

か![]()

![]()

![]() のどちらを雀頭にしてもメンツ候補不足の形(「23321」)となるので2シャンテン戻し。最序盤なら最大限に打点を追う選択が有力になることも考えられますが、中盤に差し掛かる段階で

のどちらを雀頭にしてもメンツ候補不足の形(「23321」)となるので2シャンテン戻し。最序盤なら最大限に打点を追う選択が有力になることも考えられますが、中盤に差し掛かる段階で![]() ポンの満貫テンパイに取れない選択は損とみます。

ポンの満貫テンパイに取れない選択は損とみます。

他の選択肢は![]() 、

、![]() 、

、![]() ですが、このうち打

ですが、このうち打![]() は打

は打![]() に劣るとみます。打

に劣るとみます。打![]() はツモ

はツモ![]() でテンパイを逃しますが、打

でテンパイを逃しますが、打![]() はツモ

はツモ![]() でテンパイを逃すので受け入れ枚数2枚差。代わりに2枚のツモ

でテンパイを逃すので受け入れ枚数2枚差。代わりに2枚のツモ![]() で四暗刻1シャンテンになるという変化が残りますが、ツモり四暗刻1シャンテンと満貫〜跳満テンパイであれば、どうしても役満が必要というのでもない限り後者有利です。

で四暗刻1シャンテンになるという変化が残りますが、ツモり四暗刻1シャンテンと満貫〜跳満テンパイであれば、どうしても役満が必要というのでもない限り後者有利です。

打![]() なら対子が5組出来るのでチートイツ1シャンテンでもある形になります。打

なら対子が5組出来るのでチートイツ1シャンテンでもある形になります。打![]() と比べるとツモ

と比べるとツモ![]()

![]() でもテンパイするので受け入れ枚数5枚差です。

でもテンパイするので受け入れ枚数5枚差です。

ただし、七対子はテンパイしても単騎待ち。打![]() なら

なら![]()

![]() を引いた場合も

を引いた場合も![]()

![]() の比較的強いシャンポン待ちが残ります。先に

の比較的強いシャンポン待ちが残ります。先に![]()

![]()

![]() を引いた場合も、打

を引いた場合も、打![]() ならリャンメンテンパイですが、打

ならリャンメンテンパイですが、打![]() ならシャンポン待ちが残ります。

ならシャンポン待ちが残ります。

このことからサイト版「現代麻雀技術論」では打![]() を想定解としましたが、改めて見ると打

を想定解としましたが、改めて見ると打![]() の方がよいのではないかと思い直しました。

の方がよいのではないかと思い直しました。

当時はリャンメンを一律「良形」と扱っていましたが、今回は打![]() として

として![]()

![]()

![]() でテンパイした場合、自分で1枚ずつ使っていて残り6枚のうえ内寄りの

でテンパイした場合、自分で1枚ずつ使っていて残り6枚のうえ内寄りの![]()

![]() 待ち。リャンメンの中では評価が低い部類です。一方、打

待ち。リャンメンの中では評価が低い部類です。一方、打![]() として

として![]()

![]()

![]() はシャンポン待ちになりますが、待ちとして残るのが

はシャンポン待ちになりますが、待ちとして残るのが![]()

![]()

![]() といずれも端寄り。4枚と6枚の差を超えるまではいかずとも、アガリ率は互角に近いと予想されます(打点も打

といずれも端寄り。4枚と6枚の差を超えるまではいかずとも、アガリ率は互角に近いと予想されます(打点も打![]() なら一盃口の1翻がつく場合があるが、打

なら一盃口の1翻がつく場合があるが、打![]() の方が

の方が![]() の1翻がつく受けが多いので互角に近い)。

の1翻がつく受けが多いので互角に近い)。

また、満貫以上あれば一律「打点十分」としていましたが、ホンイツ七対子赤ならダマでも出アガリ跳満。リャンメンの中ではやや評価が低い満貫テンパイとの比較であれば、これも互角に近いと言えるのではないでしょうか。全体的に受け入れの質に大差ないのであれば、受け入れの量が多いに越したことはないとみて、今回は打![]() を想定解とさせていただきます。

を想定解とさせていただきます。

何切るにおいて単純な受け入れ枚数が最も多い選択というのは、実は不正解であることの方がむしろ多いものです。何故なら受け入れ枚数よりはテンパイ時の待ちの強さの方が和了率に与える影響が大きく、受け入れ枚数を重視すると大抵の場合待ちの強さが犠牲になってしまうためです。

また麻雀の点数計算の都合上、「満貫あったら和了率重視」というのも多くの場合正解になります。満貫から2翻増えてようやく跳満になりますが、打点は1.5倍にしかならないためです。このことから『勝つための現代麻雀技術論』でも、「リャンメン以上、マンガン以上の受け優先」と書きました。

しかし、理論が大雑把であればそれだけ例外も増えます。再三申し上げていることですが、理論を押さえたうえで、実戦ではいつその枠から外れた選択が有効になるかについて集中的に考えられるようにしておきたいですね。

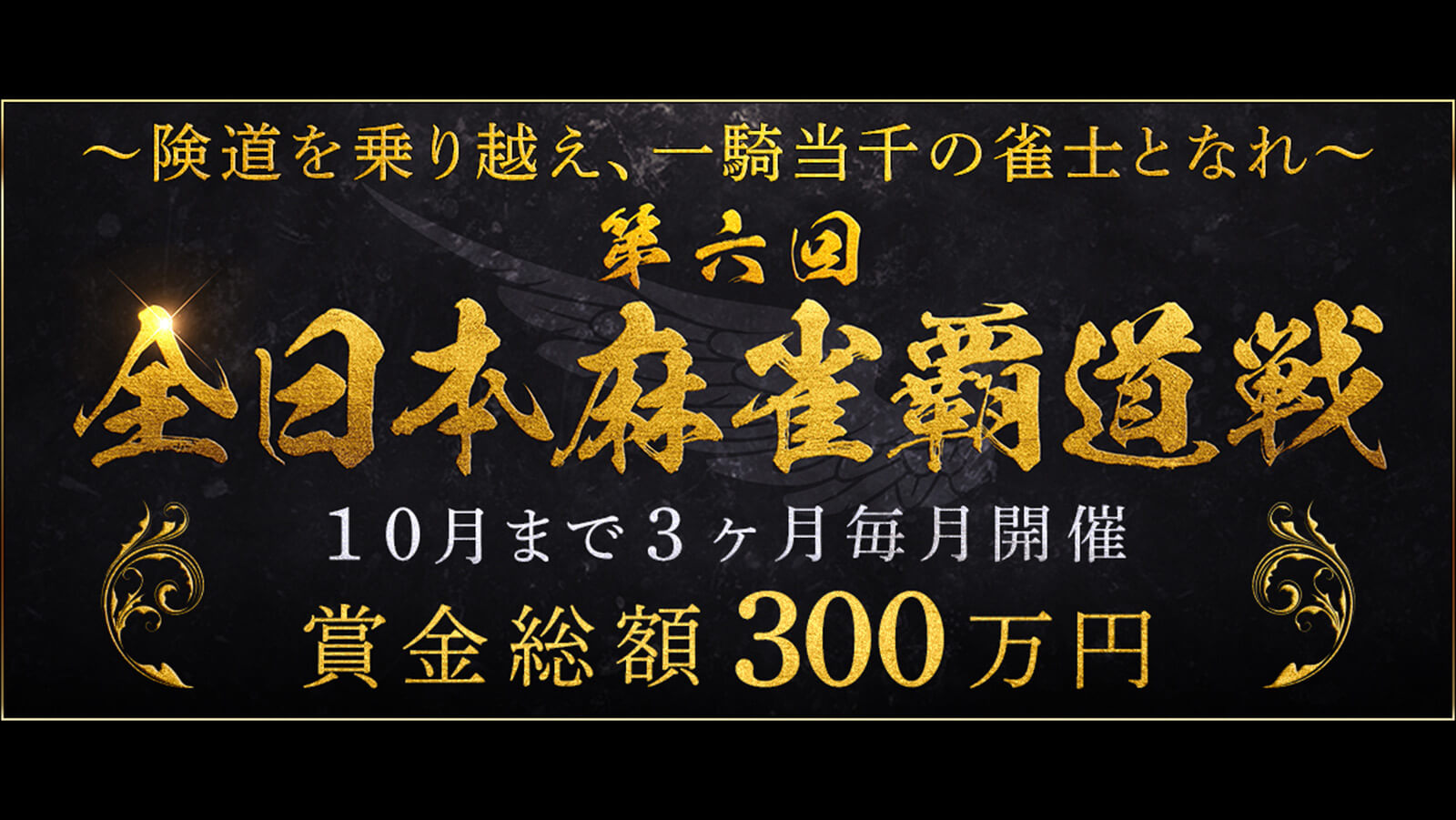

手組の達人第32回

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() ドラ

ドラ![]()