第三章

23 高打点のアガリを目指そうとすればするほど、使える牌が限定されるので他家から読まれやすくなりますし、元々高打点の手は更に打点を上げるメリットが低い。

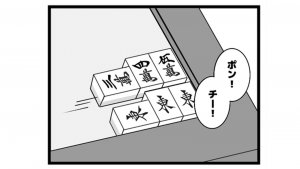

だからこそ、「待ちを強くする」選択がより重要になります。牌図の問題は勿論打![]() としますが、中ドラ3が既に確定しているのですから、自分が仕掛けに対処する立場であれば、

としますが、中ドラ3が既に確定しているのですから、自分が仕掛けに対処する立場であれば、![]() のまたぎで待たれているケースも十分有り得ることには注意が必要です。

のまたぎで待たれているケースも十分有り得ることには注意が必要です。

24 面子候補同士の細かい優劣については「現麻本」で取り上げましたが、実戦では場況があるのでそこまでこだわることはありません。

特に鳴きによって面子候補を面子にできる鳴き手の場合はなおさら、「場を見て鳴きやすい面子候補を残す」ことが重要になります。

25 仕掛けに対する読みは体系化が難しく苦手とされている方も多いと思いますが、自分が仕掛けてテンパイした時は考えることが少ないので、その時にでも、「他家から見て仕掛けがどのように見えるか」に意識を回されてはいかがでしょうか。

牌譜を検討する際も、「何を切るべきだったか、鳴くべきだったか」だけでなく、「ここでこれを切るのは必然だが、その選択が他家からどのように見え、どのような影響を及ぼすか」について考えてみるのも、局面に対応するだけの力を身につけるための役に立ちます。

26 書かれてある内容はもっともなことですが、私が注意すべきと思った点を二つほど挙げます。

一つ目は、「鳴きが利かずツモ限定」だとしても、結局切る牌は変わらない手牌であれば鳴きを考慮する必要は無く、実際そのような手牌は多いということです。

何故なら、手役をつけると鳴きが利くだけでなく打点も上がるので、メンゼンで進めた場合も有利になりやすく、逆に、手役をつけるために無理に受け入れを狭めると、鳴けるとしてもアガリづらくなるためです。「鳴きを考慮しなくても打A」である場合に、「鳴けるなら打Aが鳴けないから打B」あるいは、「鳴きを考慮して打A」という解説がされているのをこれまでよく見かけました。

二つ目は、上家の雀力や打ち筋の影響が高いということ自体は否定しませんが、雀力や打ち筋が変わればそもそも局面自体が変わるので、その局面に応じて判断すれば、結果的に上家の雀力や打ち筋を考慮しなくて正着を導き出せることが多いのではないかということです。

むしろ現前の局面より、雀力や打ち筋といった、本当に正しいかも分からない不確定要素を優先してしまうような、思い込みによるミスをしないように気をつけたいところです。

本記事に関するご紹介

デジタル麻雀は少ない定理を用いて麻雀を一般化し、簡略化された戦術を生み出そうとするものですが、ASAPINの考えはむしろその逆。一般化を拒み、カオスに近い麻雀というゲームに真摯に対峙し、わずかな優劣の差を個々のケースに応じて見出そうとします。本書を読めば、現代麻雀の最高峰の姿、最も進んだ麻雀とはどういうものなのか、分かるはずです。