第四章

7 満貫放銃してもラスにならず、ラス目は満貫ツモで西入なので、こちらが当たり牌を切ってもラス確になるから見逃される手でリーチしている公算が高いので押していけることに気付けるかがポイント。

もし0本場で満貫ツモが西入にならないケースでも、ツモ裏1の跳満か東家への直撃の西入狙いなら見逃され、諦めてラス確リーチを打っている場合は降りても振っても3着。跳満手でないケースがまだ十分に考えられるので押しでしょうか。

8 打![]() 現時点で

現時点で![]() が当たるケースもそれほど多くないですが、2シャンテンから切るほどではないです。チートイツもあるのでアガリやテンパイの目を残すなら打

が当たるケースもそれほど多くないですが、2シャンテンから切るほどではないです。チートイツもあるのでアガリやテンパイの目を残すなら打![]() 。

。

「高いリスクを負わない」ことは、ある程度麻雀を打っていれば自然に身に付くことですし、リスク回避を意識しすぎると、「リスクが高いとはいえそれ以上にリターンが大きい」ので押すべきケースで押せなくなってしまうことにもなりかねません。むしろ重要なのは「リターンが少ない局面で不要なリスクを負わない」ことです。

9 残り局数が少なければ少ない程順位変動の可能性が減るのですから、局が流れるとラス目になるようであれば、親の連荘で局が続く方が有利ということになります。

自分の手がアガリに結びつかない時は適当に打ってしまいがちですが、より有利になるために何かできることはないかを探すよう心がけましょう。

10 打![]() 点数状況が平たくない局面で何を切るべきかという問題はあまり取り上げられることがないので、知ってさえいれば簡単に答えが出る問題でも、身に付かないままになっている方も多いかもしれません。

点数状況が平たくない局面で何を切るべきかという問題はあまり取り上げられることがないので、知ってさえいれば簡単に答えが出る問題でも、身に付かないままになっている方も多いかもしれません。

点数状況が平たくない、残り局数が少ない局面というのは言い換えれば目的がはっきりしているということ。配牌の前に、目的が何かを把握しておく癖をつけましょう。

11 打![]() ダマ 残り局数が少ない局面では、順位点によって押し引き判断が大きく変わる好例。

ダマ 残り局数が少ない局面では、順位点によって押し引き判断が大きく変わる好例。

単純にトップ、ラスというだけでなく、順位点期待値がどの程度になるかを意識しながら打っていると、異なるルールで打つ場合も対応しやすくなると思います。

12 打![]() リーチ 先制良形テンパイでラス目とかなり点差が離れているとなると、ここでダマにしても、元々低いラス率が0に近くなる代わりに、トップ、2着率が結構下がってしまうとみて天鳳ルールでもリーチでしょうか。

リーチ 先制良形テンパイでラス目とかなり点差が離れているとなると、ここでダマにしても、元々低いラス率が0に近くなる代わりに、トップ、2着率が結構下がってしまうとみて天鳳ルールでもリーチでしょうか。

ただし、ダマにしてもツモアガリや平和への手変わりがあるので厳密な比較は難しいところ。手変わりのある役無しダマのアガリ率がどの程度になるかも、今度の研究課題といえそうです。

何切る5 チー打![]() 通っている筋が限られて残りツモも少ないとなると、安全牌を切って悪形テンパイの方が有利とみます。

通っている筋が限られて残りツモも少ないとなると、安全牌を切って悪形テンパイの方が有利とみます。

![]() はペンチャンの可能性があるので

はペンチャンの可能性があるので![]() の方が通りやすい。内側の方が安全になるケースは見落としやすいので注意が必要です。

の方が通りやすい。内側の方が安全になるケースは見落としやすいので注意が必要です。

何切る6 打![]() マンズが場に安いとはいえ、受け入れ10枚差なのでテンパイ率では明確に打

マンズが場に安いとはいえ、受け入れ10枚差なのでテンパイ率では明確に打![]() 有利。

有利。

テンパイした時の手牌のよさについても、打![]() 、打

、打![]() どちらを切ってもテンパイする

どちらを切ってもテンパイする![]()

![]() を引いた時、待ちが悪いとはいえ平和高めイーペーコーとなる

を引いた時、待ちが悪いとはいえ平和高めイーペーコーとなる![]()

![]() 待ちか

待ちか![]()

![]()

![]() 待ちが選べる打

待ちが選べる打![]() が、

が、![]()

![]() 待ちに受けられる打

待ちに受けられる打![]() に比べてそれほど劣るとは言えないのではないでしょうか。

に比べてそれほど劣るとは言えないのではないでしょうか。

次回からは、「新次元麻雀」のレビューに入ります。

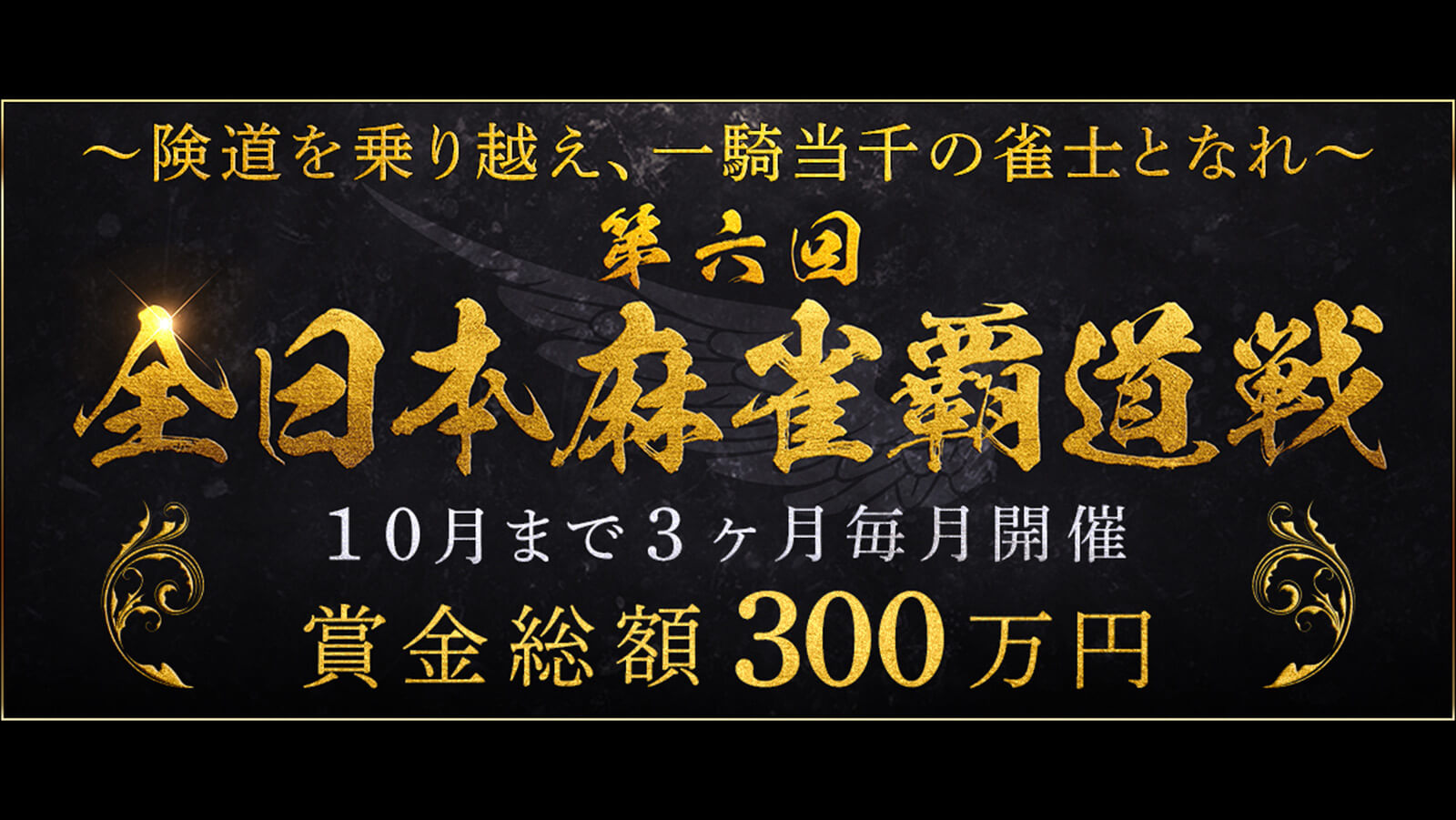

本記事に関するご紹介

デジタル麻雀は少ない定理を用いて麻雀を一般化し、簡略化された戦術を生み出そうとするものですが、ASAPINの考えはむしろその逆。一般化を拒み、カオスに近い麻雀というゲームに真摯に対峙し、わずかな優劣の差を個々のケースに応じて見出そうとします。本書を読めば、現代麻雀の最高峰の姿、最も進んだ麻雀とはどういうものなのか、分かるはずです。