- 『ネマタの戦術本レビュー』は、麻雀戦術サイト「現代麻雀技術論」の著者・ネマタさんによる戦術本レビューです。

- ご意見・ご感想がありましたら、お問い合わせフォームから送信してください。

- 第1回から読みたい方は、目次からご覧ください!

当レビューは書籍の内容に関するネマタ氏が当書の回答に異論があるもの、追記事項があるものを取り上げます。姿牌、局面については書籍を購入してご確認下さい。

失敗学11 今回は供託2本でしたが、仮に供託が無ければ、配牌からは打![]() 。8種8牌につきあわよくばの国士無双の目も残しそうです。供託2本ならいずれ鳴いて手を進めることが多そうなので、国士は最初から見切る客風切りで問題ないとみます。

。8種8牌につきあわよくばの国士無双の目も残しそうです。供託2本ならいずれ鳴いて手を進めることが多そうなので、国士は最初から見切る客風切りで問題ないとみます。

しかし供託はアガって初めて獲得することができます。よって、アガリに近い手牌は安手でも価値が大きく上がりますが、アガリに遠い手の価値はあまり上がりません。配牌の段階なら今回のような5シャンテンの手でも10%程度はアガリが見込めると予想されますが、7巡目ともなれば図2から鳴いて2シャンテンであっても、アガリ率はそれより低そうです。

打点については、点数計算さえできれば把握することができますが、アガリ率については、既にアガっている100%か、全くアガリ目がない0%を除き、人間には正確な値を把握することが難しいというのも、アガれた時のリターンを過大評価しがちになる原因と言えます。他家の挙動込みだと大雑把な値ですら予測するのは難しいものですが、元々アガリが厳しい手牌については、供託等の押し寄りの条件が揃ったところで判断が覆ることはあまりないということは押さえておきたいところです。

失敗学12 個人的には、![]() を鳴いて打

を鳴いて打![]() 。前巡打

。前巡打![]() のところも打

のところも打![]() として極力受け入れを増やす選択が無かったかが気になるところです。

として極力受け入れを増やす選択が無かったかが気になるところです。![]() の受けが残せるというだけでなく、リャンメントイツからの仕掛けであることを見せないことで、残りのメンツ候補がリャンメン残りであることを読ませづらくする意味合いもあります。

の受けが残せるというだけでなく、リャンメントイツからの仕掛けであることを見せないことで、残りのメンツ候補がリャンメン残りであることを読ませづらくする意味合いもあります。

最もメンツになりやすい![]()

![]()

![]() ではなく、

ではなく、![]()

![]() や

や![]()

![]() だったら仕掛けていたかどうかも気になるところ。いくら手牌構成が読まれやすくなるとはいえ、1メンツできるまで鳴きを控える選択の方がかえってアガリやすいという考えには疑問が残ります。

だったら仕掛けていたかどうかも気になるところ。いくら手牌構成が読まれやすくなるとはいえ、1メンツできるまで鳴きを控える選択の方がかえってアガリやすいという考えには疑問が残ります。

一昔前は、1シャンテン→テンパイですら、鳴くと警戒されてかえってアガりにくいという戦術が記載されることが結構ありました。それに比べれば、メンツ候補が揃っているとはいえ手が進むツモがまだ多い2〜3シャンテンでは、「メンツになりにくいところは仕掛けて、そうでないところからはまだスルーする」という選択も十分考えられます。これは単にアガリ率の問題というより、うまくメンゼンでテンパイ出来れば更に高打点が期待できるというのもあります。

図2はピンズがエントツ形+カン![]() 受けなので、ここから

受けなので、ここから![]() をポンするのはリャンメンチーに近い選択。中張牌より後から

をポンするのはリャンメンチーに近い選択。中張牌より後から![]() か

か![]() を切るので、役牌の後付けも読まれやすいと言えます。

を切るので、役牌の後付けも読まれやすいと言えます。

1シャンテンからリャンメンを鳴いて役牌後付けテンパイとなるとさほどアガリやすくなっていないので、ドラ無しの手牌であればリーチの打点込みで終盤までスルーした方が有利であることは、「勝つための現代麻雀技術論」でも取り上げました。役牌が特に絞られやすくなることまで踏まえれば、今回のようにスルーしても良形が残る形であれば鳴かない方がアガリやすい可能性もあります。

ただ、今回も序盤につき安牌を抱えるメリットが低く、手牌構成を絞られにくいことも踏まえ、打![]() のところで打

のところで打![]() とする手もあったように思います。結果論ですが

とする手もあったように思います。結果論ですが![]() が重なっていればより動きやすいクイタンになっていますし、

が重なっていればより動きやすいクイタンになっていますし、![]() が重なっていない場合も、

が重なっていない場合も、![]()

![]() の切り順なら

の切り順なら![]()

![]() よりは

よりは![]() も絞られにくいと言えます。優劣は何とも言えないところですが、他家がこちらの手牌構成を読んでくると分かっているなら、見栄えにこだわらず、さほど必要でない浮き牌をあえて残す選択も十分考えられるのではないでしょうか。

も絞られにくいと言えます。優劣は何とも言えないところですが、他家がこちらの手牌構成を読んでくると分かっているなら、見栄えにこだわらず、さほど必要でない浮き牌をあえて残す選択も十分考えられるのではないでしょうか。

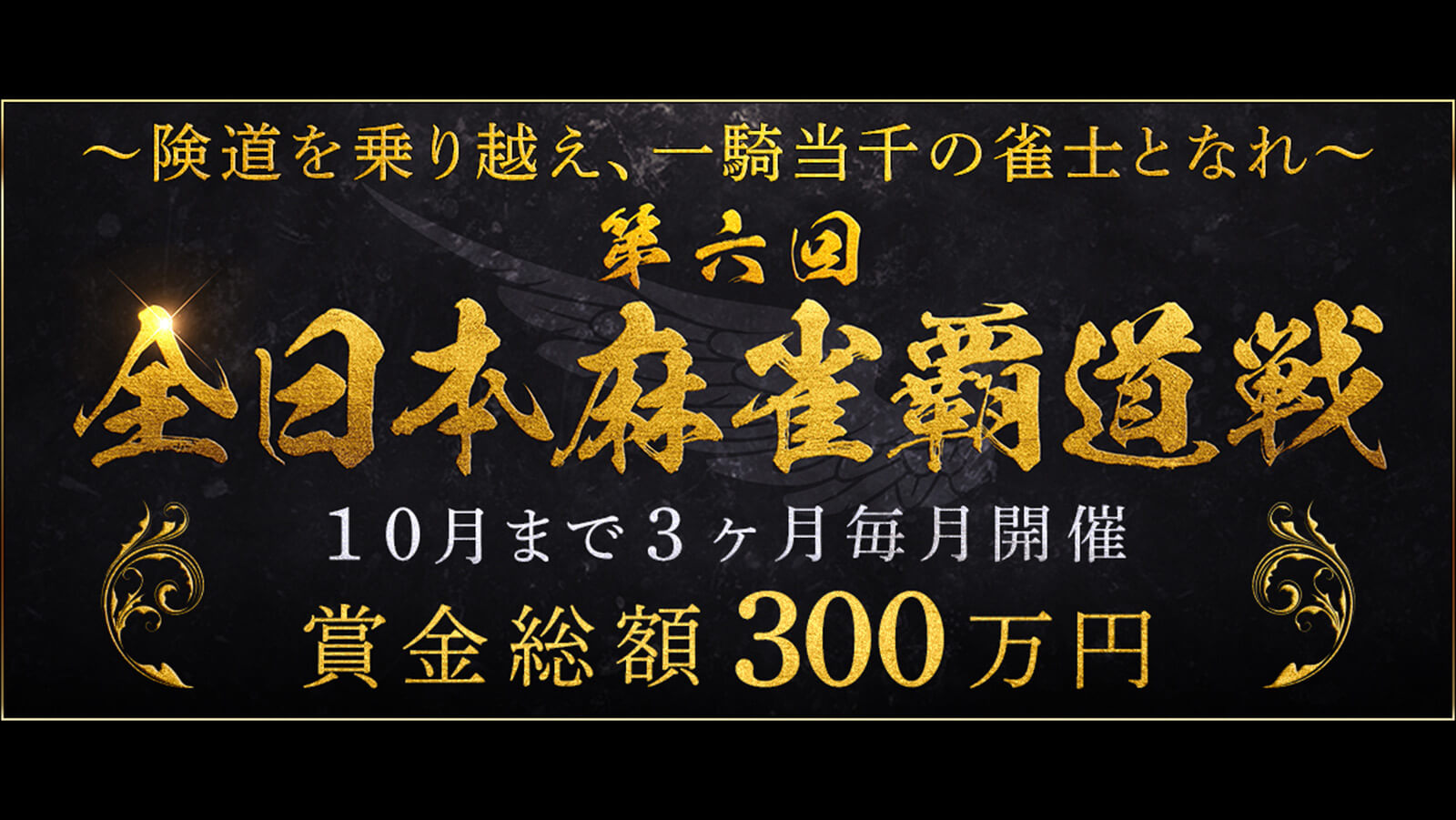

朝倉康心の『麻雀の失敗学』

失敗こそ進歩のチャンス!

麻雀プロの戦術本で、自分のドヤ牌譜、アガった名牌譜に焦点を当て語ったものは過去に数多くありますが、自分の「失敗譜」だけに目を向けそれについてひたすら語った戦術本はありません。なぜでしょうか?それは失敗は恥ずかしく、またそれを明かすことは自分が弱いと思われかねないからです。

しかし日本で唯一「天鳳位」を2回獲得、Mリーグ2018でトッププロ相手に178.8ポイントの好成績を残した朝倉康心なら、その心配はありません。著者自身のツイッターも、失敗譜の反省にまみれてます。そんなことから生まれた本書ではMリーグの実戦の失敗から新たな『常勝理論』が語られてます。