- 『ネマタの戦術本レビュー』は、麻雀戦術サイト「現代麻雀技術論」の著者・ネマタさんによる戦術本レビューです。

- ご意見・ご感想がありましたら、お問い合わせフォームから送信してください。

- 第1回から読みたい方は、目次からご覧ください!

第2章 テーマ 11

今回は良形変化で平和やイーペーコーがつくこともあり、低打点の手ほど手変わりの価値が高いとみて問題1は即リーチ、問題2はダマという判断に異論はありません。

しかし、元々高打点の手なら手変わりを待つことはないかと言われればそうではありません。むしろ、待ちを増やすためのテンパイ外しであれば高打点の方が手変わりを待つメリットが大きいまであります。

何故なら、手変わりを待たずに即リーチした方が、手変わりを待った方が若干アガリやすいとしても、他家のアガリ率が低くなるからです。(『統計学のマージャン戦術』によると、アガリ率も他家のアガリ率も8巡目リャンメン>5巡目愚形、放銃率はどちらも同程度。) 自分の手が高打点であるほど、他家のアガリ率を上げてでも自分のアガリ率を上げた方が局収支上有利です。

実際には手変わり待ち有利になる場合は大抵高打点への手変わりが含まれますし、巡目が深い場合の低打点愚形リーチは放銃リスクも考慮に入れる必要が出てくるので、「高打点だからこそ手変わりを待つ」というケースはあまりありませんが、「高打点だからまっすぐテンパイを目指す」が必ずしも正しくないということは意識しておいた方がいいと思います。

問題3は打![]() リーチ。リーチした方が東家のアガリ率を下げやすく、東家の仕掛けが高打点の可能性も低いとみてリーチ有利と判断しました。

リーチ。リーチした方が東家のアガリ率を下げやすく、東家の仕掛けが高打点の可能性も低いとみてリーチ有利と判断しました。

第2章 テーマ 12

先制6巡目のカンチャンリーチなら50%程度のアガリ率が見込めますが、残り3枚となると無筋37だと全体より1割ほどアガリ率が落ちる(『統計学のマージャン戦術』参照)ことから、アガリ率は45%程度というところでしょうか。自分で1枚使っている待ちは1枚切れより他家に使われている可能性が高いので、実際はもう少し低いかもしれません。(![]()

![]()

![]()

![]()

![]() 待ちを嫌う人が多い理由でもありそうです。)

待ちを嫌う人が多い理由でもありそうです。)

それでもダマにするよりはアガリやすいですが、打![]() (ツモ

(ツモ![]() でリャンメン待ちになるように)としてテンパイを外す手もあります。良形変化はツモ

でリャンメン待ちになるように)としてテンパイを外す手もあります。良形変化はツモ![]()

![]()

![]()

![]() くらいですが、ツモ

くらいですが、ツモ![]() が3メンチャンなので通常の3〜7牌×2のくっつき1シャンテンと同程度にはアガれそうです。

が3メンチャンなので通常の3〜7牌×2のくっつき1シャンテンと同程度にはアガれそうです。

6巡目の通常くっつき1シャンテンもアガリ率は45%程度。一応平和がつく打点的メリットもありますが、アガリ率が同程度なら他家のアガリ率が低くなる分、どちらかと言えば即リーチでしょうか。ソーズ待ちが残った方がアガリやすいとみるならテンパイを外します。問題2は打点に明確な差があるので打![]() 有利です。

有利です。

問題3は自分が低打点なのでむしろ他家のアガリ率を下げた方がよく、ドラ北3枚見えにつき放銃打点も下がっているので即リーチします。実戦では先制テンパイとは言い難い、あるいは手変わりが強いという理由でのみ手悪形リーチを控えた方がよいことも多いのは確かですが、明確に先制テンパイで手変わりも少ない場合は、のみ手悪形でも特別リーチを控えることはないと考えます。

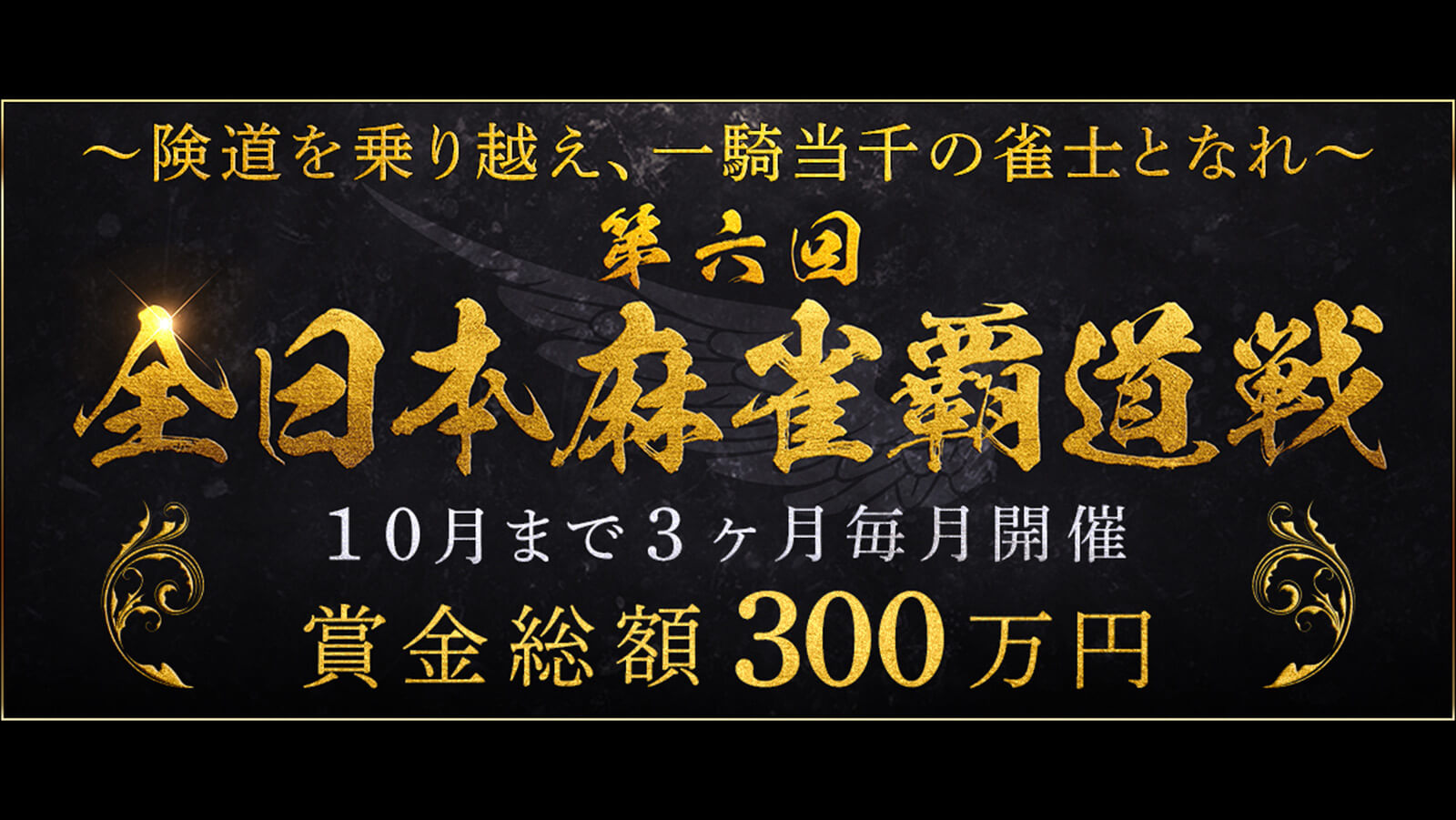

場況を見抜く!超実戦立体何切る

本書は平澤元気プロによる立体何切る問題集です。麻雀の「何切る問題」には大きく分けて2種類あり、自分の手牌だけの情報で受け入れ枚数が最も多くなるような牌を選ぶ「平面何切る」と麻雀の実戦さながら、相手3人の捨て牌やポン・チーの情報などを全て加味した上で何を切るかを選択する「立体何切る」があります。

麻雀界ではここ1、2年で「平面何切る」の良書が数多く出版されたこともあり、平面何切るにおいてはかなりレベルの高い知識が共有されています。

ではその中で差をつけるものは何でしょうか?その答えの一つが「立体何切る」です。

立体何切るでは、平面何切るの知識に加えて、河、点数状況、今が何局目であるか、といった多くのファクターを考え合わせた上での最善手を導き出す必要があります。

本書は現代麻雀の立体何切る問題集として先陣を切るものであり、本書の内容をマスターすることで一群から抜け出す雀力を身につけられるはずです。

Kindle Unlimited

購入はこちら