頻度は多くないですが、ツモった牌をそのまま切ってリーチする場面があります。

ツモ切りリーチといい、俗に「モギリー」とも略されます。

ツモ切りリーチする人は、「既にテンパイしていたがリーチせずダマにしていた」わけですね。

現代の麻雀は、リーチの強さが知れ渡り、多くの方が「基本的にはリーチが有利。かつ、リーチすべき時は1巡でも早くした方が得」と知っています。リーチしないと、他の3人が自由に打って手が進むからです。中上級者と打つと、何となくダマテンにしているケースは、あまりありません。

ダマテンには、だいたい、次のような理由があります。

1 役やドラがなく、打点が低いから

2 カンチャン待ちやシャンポン待ちなど、待ちが良くなくて、良形への変化を待ちたいから

3 打点が高くなる変化の可能性があるから(ある牌をツモれば役がつくケース)

4 ドラが見えておらず、他家の反撃を警戒したいから(誰かがリーチやドラポンした時にオリられるようにしておく)

5 チンイツや国士無双などを仕上げている他家がいるから(危険牌をつかんだら撤退する)

6 打点よりアガリやすさを優先したいから(トップ目が南場で局を進めたい時や、終盤の接戦で1000点や2000点のアガリで順位があがる時)

7 ダマでも十分な打点があるから(跳満以上の時は、ダマのケースも多くなります)

8 特定の他家からアガリたいから(ライバルから直撃を狙う時など)

ツモ切りリーチをするのは、これらの要因に変化があったときです。

例えば、打点が低くてダマにしていた人は、誰かがカンしてカンドラが増えると、カンウラも期待できるので、リーチを考えます。

また、イマイチと思っていた待ちが、良くなった時も、リーチしたくなりますね。

例えば、![]()

![]() とあり、

とあり、![]() のカンチャン待ちでテンパイした人が、ダマにしていたとしましょう。

のカンチャン待ちでテンパイした人が、ダマにしていたとしましょう。

その後、他家が![]() をポンしました。

をポンしました。![]() は、全員の目から3枚見えたことになります。

は、全員の目から3枚見えたことになります。

ここでリーチをかけると、![]() のワンチャンスを頼りに、誰かが

のワンチャンスを頼りに、誰かが![]() を切ってくれるかもしれません。そう考えて、ツモ切りリーチをかけるシーンはしばしば見られます。

を切ってくれるかもしれません。そう考えて、ツモ切りリーチをかけるシーンはしばしば見られます。

リーチを受けた側は、「![]() のポン後にツモ切りリーチということは、

のポン後にツモ切りリーチということは、![]() か

か![]() を狙っているのかな?」と推測して、対策を立てます。

を狙っているのかな?」と推測して、対策を立てます。

良い教材として、麻雀ウオッチの動画、魔神・渋川難波の雀力UP講座「ツモ切りリーチの考え方」があります。

ここでは、自分が![]() をポンした直後に、下家がツモ切りリーチをしてきたので、

をポンした直後に、下家がツモ切りリーチをしてきたので、![]() や

や![]() を警戒する、という思考が解説されています。

を警戒する、という思考が解説されています。

また重要なのは、「![]()

![]() 待ちや

待ちや![]()

![]() 待ちのような良いリャンメン待ちなら、普通はリーチする。しかし実際にはダマにしていたのだから、こういう待ちの可能性は低い」という読みが丁寧に解説されていることですね。つまり、ツモ切りであることによって、通しやすくなる牌も増えるのです。

待ちのような良いリャンメン待ちなら、普通はリーチする。しかし実際にはダマにしていたのだから、こういう待ちの可能性は低い」という読みが丁寧に解説されていることですね。つまり、ツモ切りであることによって、通しやすくなる牌も増えるのです。

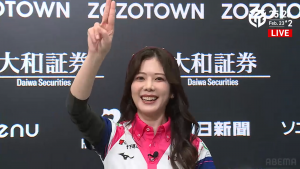

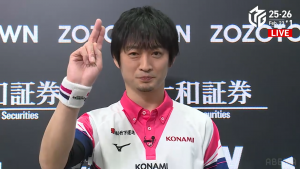

Mリーグでは、2022年3月20日の第2試合で、ツモ切りリーチを巡る印象的な駆け引きがありました。

牌譜を紹介します。河の白色は手出し、黄色はツモ切りの牌です。

西家の勝又健志選手は7巡目、

西家の勝又健志選手は7巡目、![]() を切ったところで、

を切ったところで、![]()

![]() 待ちでテンパイしますが、ダマにします。

待ちでテンパイしますが、ダマにします。

リャンメン待ちで、通常はリーチする人が多そうですが、レギュラーシーズンの終盤で、勝又選手はぜひトップを獲りたい場面でした。そのためには、トップ目の園田賢選手から直撃したい――。

すると、親の松本吉弘選手が![]() を切ってきました。

を切ってきました。

「ロン」といえば親を流せて、かつ自分の2着以上が見えてくるので、当たる人も多いでしょう。

が、勝又選手は見逃します。

そのうえで、次巡、![]() をツモ切りしてリーチします。

をツモ切りしてリーチします。

![]() は自分の手にあるので、ツモった

は自分の手にあるので、ツモった![]() を手の中に入れ、元々持っていた方を切ってリーチすれば、手出しに見せることはできます。

を手の中に入れ、元々持っていた方を切ってリーチすれば、手出しに見せることはできます。

※このような動作を空切り(からぎり)と呼びます。

ただ、そうはせず、あえてツモ切りリーチにしたんですね。

他家は「なぜツモ切りなんだ?」と考えます。これこそが、勝又選手の狙いです。

視点を変えて、園田選手から見た場面です。

視点を変えて、園田選手から見た場面です。

リーチを受けた後にツモった![]() が通るか考えます。

が通るか考えます。

「もしこれが当たるのならば、勝又選手は、直前の松本選手の![]() をスルーしたことになる。見逃せば、親の松本選手がアガッて、トップどころか3着に落ちる恐れもあるのに、見逃すだろうか?それに、そもそも

をスルーしたことになる。見逃せば、親の松本選手がアガッて、トップどころか3着に落ちる恐れもあるのに、見逃すだろうか?それに、そもそも![]()

![]() のリャンメン待ちなら最初からリーチするだろう。だから、

のリャンメン待ちなら最初からリーチするだろう。だから、![]() が当たることはほとんどない」

が当たることはほとんどない」

園田選手は![]() を切り、リーチ・タンヤオ・ピンフで3900点のアガリとなりました。

を切り、リーチ・タンヤオ・ピンフで3900点のアガリとなりました。

狙い通りトップ目に立った勝又選手は、そのまま逃げ切り、勝利をおさめます。

これは、トップ選手同士ならではの駆け引きで、お互いに「こうすれば、普通はこう考えるでしょう」という信頼があるからこそ成り立つ、読み合いの醍醐味を感じる一場面でした。

この試合の経過は、こちらのページでご覧ください。

Mリーグのように、ほぼ同じメンバーが長期間戦う舞台では、一度このような戦術を見せておくと、有利に働くことがあります。周囲が「あの人は何をしてくるか分からない」という印象を持ち、勝手に警戒してくれるからですね。

もし皆さんが、決まったメンバーで定期的に卓を囲まれているのであれば、たまにツモ切りリーチなどを活用し、引き出しの多さを見せるのも有効です。勝負事では、「この人はいつも同じパターンだな」と思われると対策を立てられますし、なめられてしまいます。

次回は、今回少し触れた「空切り」をご紹介します。